Comment se forme un gisement métallique

Bien que l’exploitation des métaux soit ancienne, la formation des gisements de cuivre, d’or et de certains métaux stratégiques, notamment, n’est pas encore totalement comprise. Compte tenu du contexte économique actuel, une meilleure compréhension de la genèse des gisements devient essentielle pour l’exploration et l’exploitation de ces ressources. Les chercheurs de GeoRessources (CNRS, Université de Lorraine, CREGU), en collaboration avec le département de chimie de l’Indian Institute of Technology Kharagpur, Inde ont abordé cette question par une approche de chimie théorique.

Pour qu’un gisement métallique se forme, il faut que la teneur en métal soit multipliée au moins mille fois par rapport à la teneur initiale du magma dont il peut être issu. Or, jusqu’à présent, les recherches attribuaient cet enrichissement en métal aux circulations d’eau (400-500 °C) qui concentrent les métaux par lessivage à la fin de la mise en place et du refroidissement du magma.

Pourtant des analyses d’inclusions fluides et magmatiques (petites cavités dans les minéraux qui ont piègé les fluides et/ou magmas lors de leur cristallisation), ainsi que des fumeroles volcaniques, montrent que des quantités importantes de métaux sont déjà présentes lors du stade magmatique (T > 500 °C).

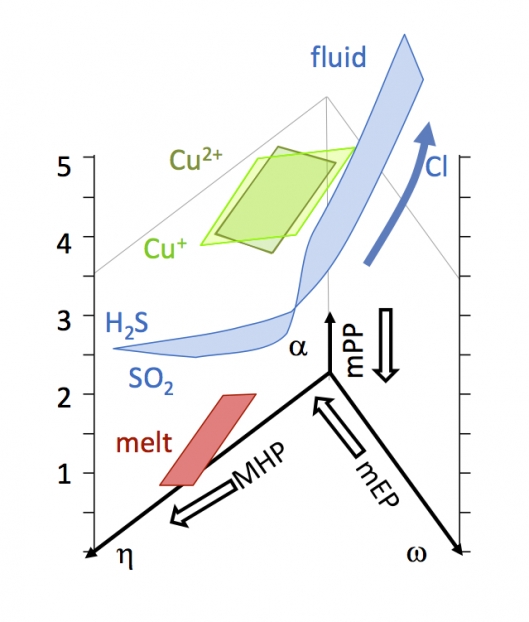

En prenant le cuivre comme cas d’école, les chercheurs ont voulu savoir pourquoi les fluides volcaniques pouvaient s’enrichir en métaux en ayant recours à la chimie théorique. La méthode (Density Functional Theory) DFT permet de décrire l’environnement électronique des éléments chimiques et ainsi de déterminer des paramètres caractérisant leur réactivité. Cette méthode permet d’identifier les affinités des différents composants (le cuivre par exemple), et donc de prévoir les tendances d’évolution des réactions. Les auteurs de cette étude ont donc calculé ces paramètres pour des assemblages complexes d’éléments :

- Les oxydes composant les magmas silicatés ;

- Les espèces présentes dans une phase vapeur magmatique riche en eau ;

- Un certain nombre de composés du cuivre existant dans la nature.

La superposition de ces cartes permet de voir où les composés cuivrés vont préférentiellement se concentrer, dans le magma ou dans la phase gazeuse. C’est dans cette dernière, si elle est un tant soit peu enrichie en soufre, que le cuivre sera concentré puis transporté sous forme de sulfure, d’oxyde ou de chlorure. Pour le cuivre c’est donc la phase gazeuse à haute température en contexte magmatique qui est fondamentale pour former un gisement.

Valable pour le cuivre, cette méthode peut s’appliquer à tous les métaux. Et grâce à la rencontre de la chimie et de la géologie, elle est utile pour prédire le comportement des métaux en tenant compte de l’ensemble du système Terre.

Sources

Metal (copper) segregation in magmas. Vigneresse, J.L., L. Truche et P.K. Chattaraj. 2014. Lithos 208–209, 462–470. http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2014.09.025

Contacts

jean-louis.vigneresse@univ-lorraine.fr / Tél : 03 83 20 47 68

laurent.truche@univ-lorraine.fr

![Schéma des polarisabilités pour le magma, sa phase fluide et les composés cuivrés? Vigneresse et al 2014[...] Schéma des polarisabilités pour le magma, sa phase fluide et les composés cuivrés? Vigneresse et al 2014[...]](/sites/institut_insu/files/styles/top_left/public/gallery_image/lithos_fig_9.jpg?itok=nP2YUrDK)