CDS : Centre de données astronomiques de Strasbourg

Le CDS collecte et distribue dans le monde entier des données astronomiques et les informations associées. Il héberge la base de données pour l’identification des objets astronomiques SIMBAD, une collection des catalogues et tables publiées dans les journaux académiques VizieR, et l’atlas interactif du ciel Aladin. Le CDS est une Infrastructure de Recherche labellisée par le MESRI.

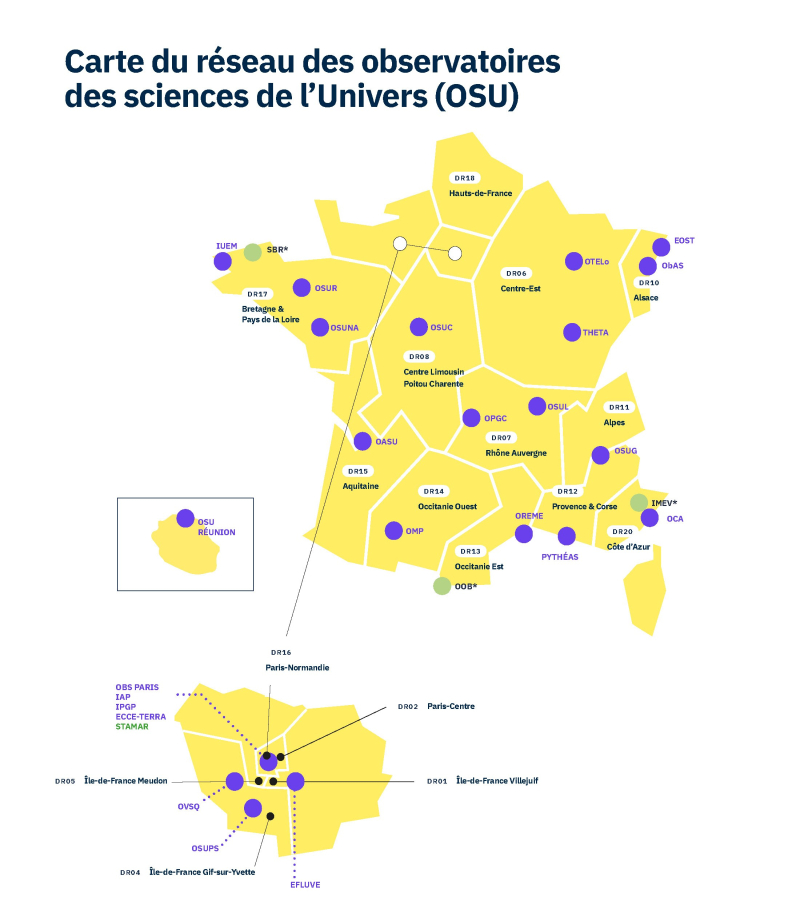

Les autres centres de traitement, d’archivage et de diffusion de données sont hébergés dans des Centres d’Expertise Régionaux qui assurent le développement et le maintien opérationnel de ces services au sein des OSU.

GSO Data Centre

Le Centre de données GSO (Grand Sud-Ouest) regroupe des services nationaux d’observation hébergés à l’OMP : CADE qui propose un ensemble de données et d’outils pour l’analyse de données étendues provenant de grands relevés sol ou spatiaux, CASSIS un logiciel d'analyse de données spectrales pour les données astronomiques et de laboratoire, CDPP qui a pour mission de préserver, diffuser et valoriser les données issues des expériences à participation française dans le domaine de la physique des plasmas naturels, PolarBase, une base de données stellaires issues de spectro-polarimètres à haute résolution, STORMS qui propose un ensemble de services dédiés à l'étude des Relations Soleil-Terre, et XMM-Newton dont l’objectif est de maximiser le retour scientifique du satellite XMM-Newton en constituant un relevé profond du ciel dans le domaine X.

Le centre inclut d’autre part, sous la responsabilité de l’OASU, KIDA, une base de données de cinétique chimique d'intérêt astrophysique (milieu interstellaire et atmosphères planétaires) et, sous la responsabilité d’OREME, POLLUX, une base de données de spectres synthétiques stellaires.

OCA Data Centre (DOMINO)

DOMINO héberge à l’Observatoire de la Côte d’Azur une base de données des propriétés physiques et dynamiques d’astéroïdes MP3C, et un service de support aux utilisateurs des instruments de deuxième génération du VLTI, SUV.

OSUG Data Centre

Pour l’astronomie, le centre de données de l’OSUG est responsable de MOIO chargé de la création, du suivi et de la maintenance des logiciels nécessaires à une utilisation optimale des interféromètres optiques ouverts à la communauté, SPHERE-DC, centre de traitement à la demande des données de l’instrument SPHERE monté sur le VLT, et de SSHADE-F-GhoSST, infrastructure interopérable de bases de données spectroscopiques des solides, dont la base de données de Grenoble GhoSST.

OSUPS Data Centre (IDOC-ANO5)

Le centre de données de l’OSUPS a en charge les services nationaux d’observation suivants : DustEM qui offre des outils pour modéliser l'émission de la poussière interstellaire dans notre Galaxie et dans les galaxies extérieures, Grandes Longueurs d’Onde - IDOC qui fournit des données à grande longueur d’onde provenant de différents instruments spatiaux et des outils de traitement et de diffusion associés, MEDOC qui met à disposition des données spatiales de physique solaire et stellaire avec un ensemble de services et d’outils performants, et PSuP, un centre de traitement de données de surfaces planétaires couplé à un centre de diffusion et de visualisation de données.

Paris Astronomical Data Centre (PADC)

PADC fournit dans le cadre de l’Observatoire Virtuel (VO) un accès aux services hébergés par l’Observatoire de Paris : APIS, une base de données contenant des observations en spectro-imagerie d’aurores sur les planètes géantes, BASECOL qui fournit des données sur l’excitation collisionnelle des niveaux rovibrationnels de différentes molécules, BASS2000-OP qui met à disposition des images du Soleil entier obtenues du sol, l’Encyclopédie des planètes extrasolaires qui recense les exoplanètes connues et les étoiles associées, et offre différents outils d’analyse, Plateforme MIS et Jets, un ensemble de services pour préparer et interpréter les observations du gaz moléculaire galactique et extragalactique avec les grands instruments, F-VAMDC qui fournit à la communauté internationale un vaste ensemble de données atomiques et moléculaires, VESPA, un portail d’accès unifié à des bases de données pour l'étude du Système Solaire, incluant un système de fouille et de visualisation performant, et enfin VO Solar System Objects Portal, un ensemble de services et de bases de données dédiés aux corps du système solaire dans le cadre de l'Observatoire Virtuel.

Pytheas Data Centre (CeSAM)

CeSAM regroupe les activités menées à l’OSU Pytheas dans le traitement, l’analyse, l’archivage et la distribution des données de programmes d'observations extragalactiques de grande ampleur. Il opère les services ASPIC de mise à disposition d'outils et de valeur ajoutée pour les données de programmes massifs de spectroscopie/photométrie dans des zones du ciel stratégiques, et GAZPAR qui propose des outils pour la mesure des décalages vers le rouge photométriques et spectroscopiques ainsi que des paramètres physiques déduits des distributions spectrales d'énergie.

Modèle de la galaxie de Besançon

Le service, proposé par l’OSU THETA, assure le développement logiciel pour la réalisation, la validation, et la mise à disposition, via un service web, de données de simulations du contenu en étoiles de la Galaxie, grâce à un modèle numérique.