GRAVITY+ : quatre étoiles lasers inaugurent une nouvelle ère pour l'interférométrie au Very Large Telescope

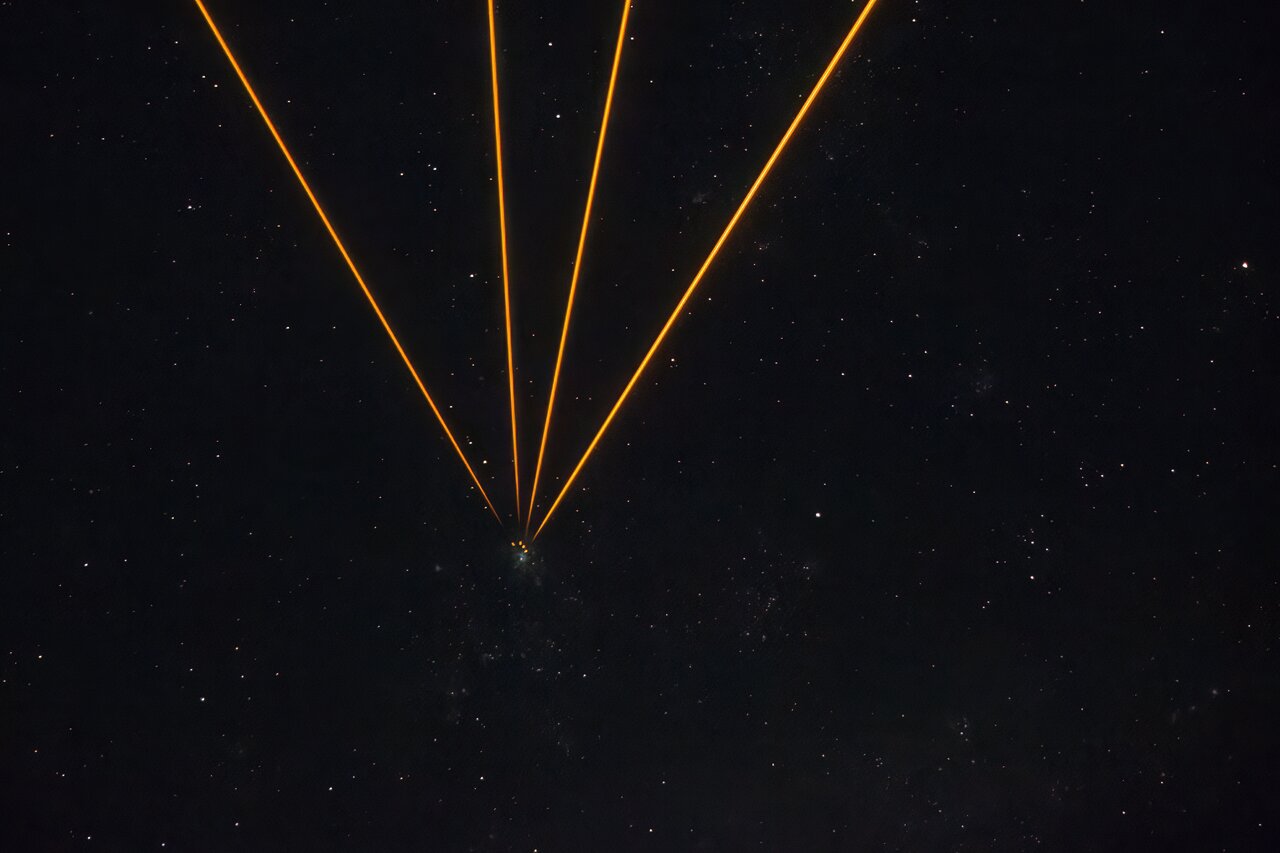

Le 10 novembre dernier, quatre lasers ont simultanément percé le ciel du Cerro Paranal au Chili, marquant une étape majeure du projet GRAVITY+. Cette mise à niveau spectaculaire du Very Large Telescope Interferometer (VLTI) ouvre l'ensemble du ciel austral aux observations et décuple la puissance de l'instrument GRAVITY. Plusieurs équipes de recherche CNRS Terre & Univers (voir encadré) sont fortement impliquées dans ce projet international porté par l'Institut Max-Planck à Garching.

Tirés depuis chacun des quatre télescopes géants de 8 mètres du Very Large Telescope (VLT), ces faisceaux lasers créent des étoiles artificielles à 90 kilomètres d'altitude. Ces étoiles de référence permettent au système d'optique adaptative de mesurer et corriger en temps réel le flou causé par l'atmosphère terrestre. Un miroir déformable situé dans chaque télescope est ajusté plusieurs milliers de fois par seconde, compensant les perturbations atmosphériques et rendant possible des observations d'une netteté comparable à celles réalisées depuis l'espace. Jusqu'à présent, l'optique adaptative nécessitait de pointer vers des étoiles de référence brillantes proches de la cible, limitant le nombre d'objets observables. Grâce à l'installation d'un laser sur chacun des quatre télescopes unitaires, réalisée en cinq ans, la turbulence atmosphérique peut désormais être corrigée partout dans le ciel, transformant le VLTI en l'interféromètre optique le plus puissant au monde. Le VLTI combine la lumière de plusieurs télescopes grâce à l'interférométrie, atteignant ainsi une finesse de détail équivalente à celle d'un télescope géant dont le diamètre correspondrait à la distance séparant les télescopes.

Cette photographie, prise depuis la plate-forme de l'observatoire de Paranal début novembre, montre des lasers pointés en direction de la nébuleuse de la Tarentule, observée par le Very Large Telescope Interferometer (VLTI) de l'ESO. Crédit : ESO/A. Berdeu

Cette avancée technologique réalise une vision formulée dès 1986 dans le rapport final du Very Large Telescope Project : "si cela pouvait fonctionner en pratique, ce serait une avancée révolutionnaire."

L'installation de ces étoiles lasers couplée à la mise à niveau récente des systèmes d'optique adaptative augmente considérablement la quantité de lumière collectée et transmise, rendant l'installation jusqu'à dix fois plus sensible. GRAVITY+ inaugure ainsi une révolution visuelle annonciatrice d'une révolution astronomique, en atteignant une sensibilité et une profondeur d'intégration sans précédent à une telle résolution angulaire. Les nouvelles capacités permettront d'étudier des galaxies actives lointaines et de mesurer directement la masse des trous noirs supermassifs en leur centre, d'observer des trous noirs stellaires isolés, des planètes errantes ne gravitant autour d'aucune étoile, ainsi que les étoiles les plus proches du trou noir supermassif Sagittarius A* au centre de la Voie lactée. La perspective de découvrir de nouvelles étoiles plus proches du trou noir central supermassif est particulièrement enthousiasmante, notamment pour la mesure du spin du trou noir.

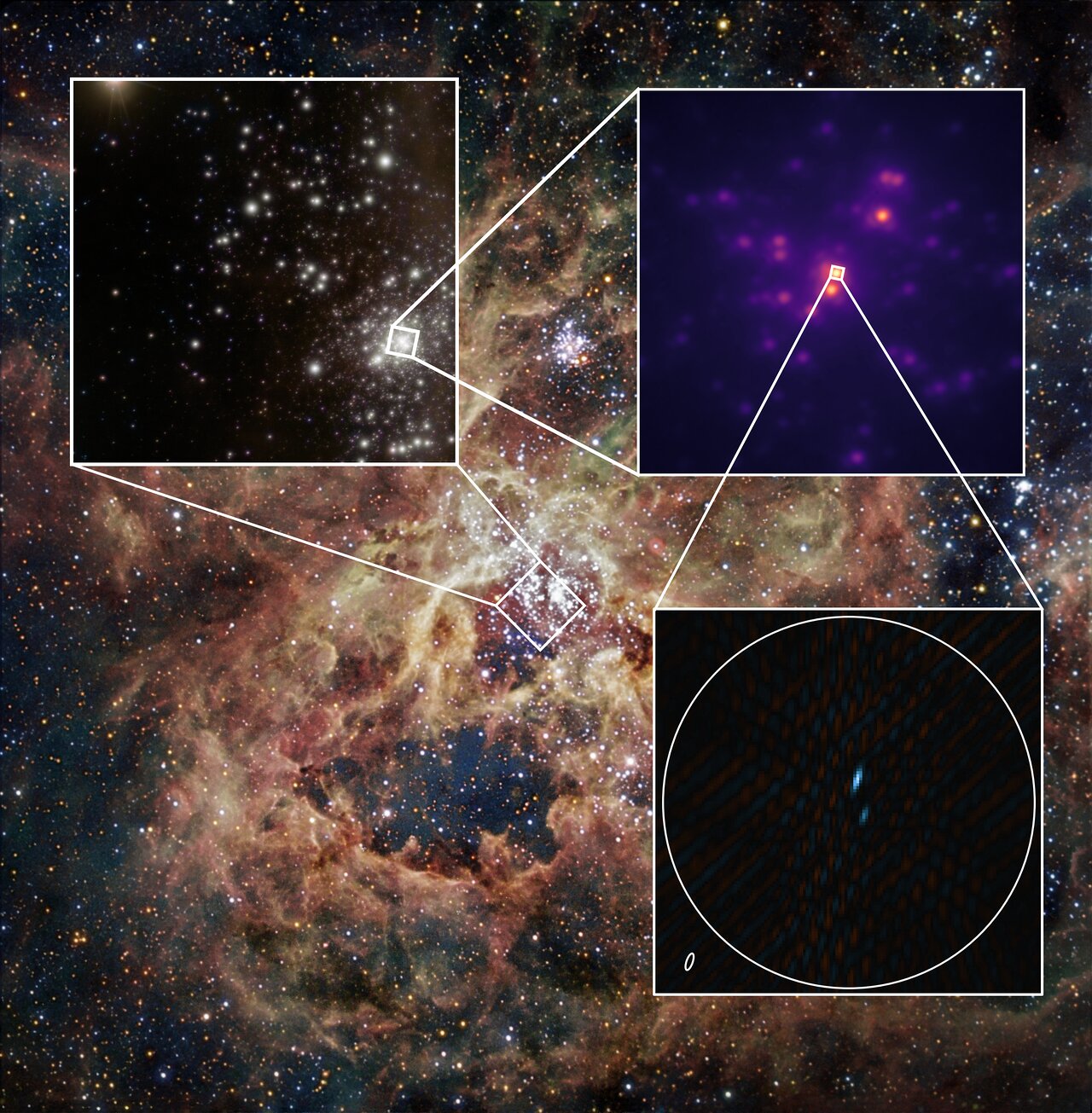

Les premières observations de test ont déjà démontré le potentiel scientifique exceptionnel de l'instrument. En observant la nébuleuse de la Tarentule dans le Grand Nuage de Magellan, les équipes ont révélé qu'un objet brillant, considéré jusqu'alors comme une étoile unique extrêmement massive, est en réalité un système binaire composé de deux étoiles très proches l'une de l'autre. Cette découverte illustre les capacités remarquables et le potentiel scientifique exceptionnel du VLTI modernisé.

Etoile double dans la région centrale de la nébuleuse de la Tarentule, une zone de formation stellaire située dans le Grand Nuage de Magellan.

L’image d’arrière-plan est une vue grand champ de la nébuleuse de la Tarentule prise avec le télescope danois de 1,5 mètre à l’observatoire de La Silla de l’ESO. Le premier encart présente un gros plan de l’amas stellaire central obtenu avec le Very Large Telescope de l’ESO à l’observatoire de Paranal. Vient ensuite un zoom encore plus rapproché, acquis avec la caméra d’acquisition GRAVITY+, suivi de l’image de l’étoile double elle-même. La petite ellipse visible dans ce dernier encart représente la résolution de GRAVITY+.

Crédit : ESO/GRAVITY+ Collaboration. Images d’arrière-plan : ESO/IDA/Danish 1.5 m / R. Gendler, C. C. Thône, C. Féron, J.-E. Ovaldsen / P. Crowther / C. J. Evans.

En images : À la poursuite de la lumière des étoiles

Pour en savoir plus

Laboratoires CNRS impliqués

Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPAG - OSUG)

Tutelles : CNRS / Université Grenoble Alpes

Laboratoire d'Instrumentation et de Recherche en Astrophysique (LIRA - Observatoire de Paris)

Tutelles : CNRS / Observatoire de Paris-PSL / Sorbonne Université / Université Paris Cité

Laboratoire Lagrange (Observatoire de la Côte d'Azur)

Tutelles : CNRS / Observatoire de la Côte d'Azur / Université Côte d'Azur

Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL - OSUL)

Tutelles : CNRS / ENS de Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1