L'interaction niche-environnement : clé de l'évolution de la biodiversité marine sur un demi-milliard d’années

Une équipe pluridisciplinaire impliquant des laboratoires CNRS Terre & Univers révèle le mécanisme fondamental qui a gouverné l'évolution de la biodiversité marine au cours des 541 derniers millions d'années. Ce dernier génère une contrainte mathématique déterminant à la fois le nombre maximal d'espèces que les océans peuvent abriter et leur répartition spatiale à travers le temps. Publiés le 26 septembre dans Nature Communications, ces travaux reproduisent fidèlement les grandes tendances observées dans les archives fossiles et ouvrent de nouvelles perspectives pour anticiper l'impact du dérèglement climatique sur la biodiversité future.

Pourquoi certaines régions abritent plus d'espèces que d'autres ?

Classée parmi les 25 plus grandes énigmes scientifiques par la revue Science, la compréhension de l'origine et de l'organisation de la biodiversité planétaire intrigue encore la communauté scientifique, au même titre que l'origine de l'Univers ou les fondements biologiques de la conscience. Comment la vie s'organise-t-elle dans les océans ? Quels sont les mécanismes qui limitent ou favorisent le nombre d'espèces dans une région donnée ? Et comment cette biodiversité marine a-t-elle évolué au fil des temps géologiques ?

Dans l'océan moderne, on observe que les régions chaudes abritent généralement plus d'espèces que les régions polaires. Les biogéographes parlent de gradients latitudinaux de biodiversité pour qualifier ces patrons. Bien que cette observation soit connue depuis Alexandre von Humboldt (1807) et Charles Darwin (1836), des dizaines d'hypothèses ont été formulées sans qu'aucun consensus n'émerge. La majorité de ces hypothèses repose sur l'état actuel des océans et les conditions climatiques modernes. Or, pour comprendre les mécanismes profonds qui structurent la biodiversité à grande échelle, il faut regarder bien au-delà du présent, en remontant aux grandes échelles de temps géologique.

Un modèle macro-écologique pour remonter le temps

Une équipe pluridisciplinaire CNRS (voir encadré), réunissant paléoclimatologues, bioclimatologues, écologues et paléontologues a relevé le défi en reconstituant les changements de biodiversité marine depuis le Cambrien (541 millions d'années) à nos jours. L'étude du passé reste difficile car les enregistrements fossiles demeurent incomplets et la géographie des continents ainsi que le climat passé ne sont pas connus avec exactitude.

Pour contourner ces difficultés, les scientifiques ont appliqué un modèle macro-écologique basé sur la théorie METAL¹, qui a pour objectif de comprendre comment la biodiversité s'organise et se réorganise face aux changements environnementaux. Couplé à des simulations paléoclimatiques, ce modèle génère des espèces fictives qui colonisent progressivement l'océan en fonction de leurs contraintes biologiques, à la manière d'un jeu vidéo. Chaque espèce fictive possède une "niche écologique", c'est-à-dire un ensemble de conditions environnementales (ici principalement la température) dans lesquelles elle peut survivre et se reproduire.

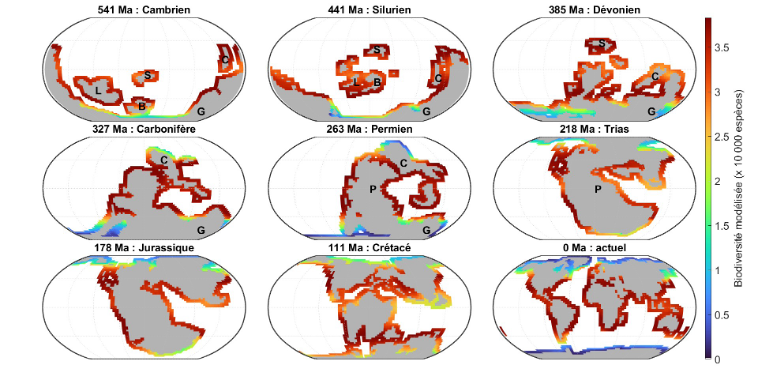

Avant de l'appliquer au passé, les scientifiques ont validé leur approche en vérifiant qu'elle reconstituait correctement la biodiversité contemporaine, période où les données sont plus nombreuses et fiables. Une fois validée, cette méthode a permis de simuler la distribution spatiale de la biodiversité autour des continents (les plateaux continentaux) pour chaque période de temps (Figure 1). Les grands fonds marins ne conservent aucune trace fossile car les restes biologiques y ont été effacés par les processus géologiques liés à la tectonique des plaques.

Figure 1.

Quelques exemples de reconstruction de la biodiversité des plateaux continentaux marins au Phanérozoïque, c'est-à-dire la période s'étalant de 541 millions d'années à nos jours. En bleu, faible valeur de biodiversité ; en rouge, forte valeur de biodiversité. Les continents émergés sont en gris (la position des continents a varié fortement au cours des temps géologiques). B : continent Baltica, L : Laurentia, S : Siberia, C : Chine, G : Gondwana. P : Pangée

Une interaction qui façonne la biodiversité

Les résultats montrent que la distribution spatiale de la biodiversité dépend de l'interaction entre les niches écologiques des espèces et les conditions environnementales. Cette interaction est influencée par le climat global, qui altère l'intensité du gradient de température entre les pôles et l'équateur, et par la position des continents et leurs interactions avec le régime thermique régional. Des continents placés autour d'un océan trop chaud ou trop froid présentent une biodiversité plus faible, alors qu'un océan avec des températures de l'ordre d'une vingtaine de degrés possède une biodiversité plus élevée.

Ainsi, le gradient de biodiversité des pôles à l'équateur peut arborer différentes formes : très fort lorsque le climat global est froid, atténué lorsqu'il est plutôt chaud et même inversé lorsque le climat global est très chaud. Par ailleurs, en cas d'absence de continents sur l'ensemble d'un hémisphère, ce gradient peut être tronqué.

Une contrainte mathématique sur le nombre maximum d'espèces

Au-delà de ces patrons spatiaux, les travaux révèlent une découverte majeure : l'interaction entre niches écologiques et environnement génère une contrainte mathématique sur le nombre maximal d'espèces que les plateaux continentaux peuvent contenir à une période donnée. En d'autres termes, il existe un "plafond" de biodiversité qui varie dans le temps.

Ce plafond dépend des configurations continentales, de leur degré d'éclatement (par exemple, la configuration actuelle éclatée des continents en comparaison avec le supercontinent Pangée il y a 250 millions d'années), de leur distribution selon la latitude, ainsi que de l'aire totale des plateaux continentaux. Un degré d'éclatement élevé favorise la spéciation, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles espèces à partir d'un ancêtre commun. L'augmentation de l'aire des plateaux continentaux accroît l'hétérogénéité environnementale, ce qui influence également la spéciation. Les changements de configurations continentales passées sont ainsi fortement corrélés avec les changements de biodiversité.

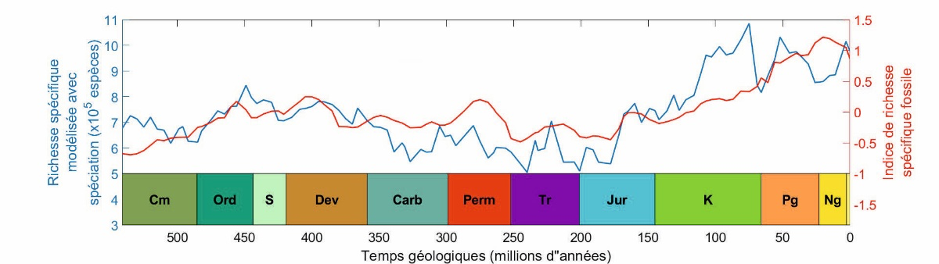

En utilisant différentes bases de données fossiles, les scientifiques montrent que leur approche reproduit très correctement les changements à long-terme observés de la biodiversité (Figure 2).

Figure 2.

Changements à long-terme de la biodiversité globale des plateaux continentaux marins prédits par l'équipe (en bleu) et les changements observés de biodiversité issus de l'étude des fossiles (en rouge). Cm : Cambrien, Ord : Ordovicien, S : Silurien, Dev : Dévonien, Carb : Carbonifère, Perm : Permien, Tr : Trias, Jur : Jurassique, K : Crétacé, Pg : Paléogène, Ng : Néogène.

Anticiper l'impact du dérèglement climatique

Ce modèle montre que l'interaction niche-environnement est une interaction fondamentale en biologie. Il renforce l'hypothèse dite du « grand échiquier de la vie » proposée dans le cadre de la théorie METAL². Selon cette hypothèse, l'interaction niche-environnement génère de nombreuses contraintes mathématiques qui affectent la distribution spatiale de la biodiversité à grande échelle en milieu terrestre et marin. Elle permet également de répondre à des questions plus fondamentales telles que pourquoi les espèces terrestres sont bien plus nombreuses que les espèces marines en dépit de l'apparition plus tardive des premières.

Dans le présent travail, les scientifiques démontrent que cette interaction génère une contrainte théorique sur le nombre maximum d'espèces que la biosphère peut comporter à une période particulière de son histoire. Au-delà de ces découvertes fondamentales, ces travaux offrent aussi de nouvelles perspectives pour anticiper l'impact du dérèglement climatique sur la biodiversité future

Notes et références

¹ Pour Macro Ecological Theory on the Arrangement of Life. Voir le livre Beaugrand, G. Marine biodiversity, climatic variability and global change, (Routledge, 2015). Pour plus d'information sur la théorie, voir aussi le site https://biodiversite.macroecologie.climat.cnrs.fr

² Beaugrand G, Kirby RR, Goberville E (2020). The mathematical influence on global patterns of biodiversity. Ecology and Evolution. 10: 6494-6511.

Laboratoires CNRS impliqués

Laboratoires CNRS Terre & Univers impliqués

Laboratoire d'océanologie et de géosciences (LOG)

Tutelles : CNRS / Université de Lille / Université du Littoral Côte d'OpaleLaboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes, Environnement (LGL-TPE - OSUL) Tutelles : CNRS / ENS Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1 / Université Jean Monnet Saint-Étienne

Autres laboratoires CNRS impliqués

Biogéosciences

Tutelles : CNRS / Université Bourgogne Europe- Évolution, Écologie et Paléontologie (Evo-Eco-Paleo)

Tutelles : CNRS / Université de Lille

En savoir plus

Balembois A., Pohl A., Lefebvre B., Servais T., Lunt D.J., Valdes P.J., Beaugrand G. (2025). Unravelling the drivers of marine biodiversity across the Phanerozoic. Nature Communications, 26 septembre 2025. https://doi.org/10.1038/s41467-025-63428-9