Réchauffement climatique : les nouveaux résultats des modèles francais (projet ESCRIME)

Dans le cadre de la préparation du prochain rapport du Groupe intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC) à paraître en 2007, et à la demande de la Mission Interministérielle sur l'Effet de Serre avec le soutien des organismes de recherche (CNRS, CEA, Météo-France), la communauté climatique francaise vient de réaliser un exercice de simulation du climat sans précédent. La contribution des équipes francaises à l'élaboration du précédent rapport (2001) avait été limitée à l'exploitation des résultats de quelques simulations (scénarios de croissance régulière de la concentration du gaz carbonique, scénario original prenant en compte le couplage entre le climat et le cycle du carbone, scénarios climatiques régionalisés sur l'Europe, simulation des paléoclimats). C'est la première fois qu'elle participe à la réalisation d'un ensemble important de simulations de scénarios recommandés par le GIEC pour servir de base à l'évaluation des changements climatiques futurs.

Cet exercice de simulation du climat est aussi sans précédent au niveau international. Les simulations recommandées par le GIEC s'appuient sur des scénarios d'émission des gaz à effet de serre et de particules (aérosols) liés aux activités humaines qui couvrent l'ensemble des 20ème et 21ème siècles. Pour l'élaboration du précédent rapport (2001), seuls 8 groupes de modélisation avaient pu réaliser les simulations de scénarios de changement climatique recommandés et seulement 2 scénarios d'émissions pour le futur avaient été analysés à partir de l'ensemble des modèles (scénarios A2 et B2). L'exercice actuel rassemble les résultats de 14 groupes de modélisation, dont l'Institut Pierre Simon Laplace(1) (IPSL) et le Centre National de Recherche Météorologique(2) (CNRM), et l'ensemble des simulations de scénarios climatiques à réaliser a été largement étendu. Ceci va permettre d'étudier de façon plus approfondie les impacts régionaux du changement climatique.

Notes

- L'Institut Pierre-Simon Laplace, fédération de recherches du CNRS comprenant cinq laboratoires, est placé sous la tutelle du CEA, CNES, CNRS, ENS, Ecole Polytechnique, IRD, UPMC, UVSQ.

- Les travaux de modélisation sont réalisés par le GAME (Groupe d'étude de l'Atmosphère MEtéorologique), unité de recherche associée au CNRS au sein du Centre National de Recherches Météorologiques de Météo-France.

Dès la fin du 19ème siècle, le suédois Svante Arrhénius attirait l'attention sur le réchauffement lié aux rejets de gaz carbonique dus à l'utilisation du charbon. Mais ce n'est qu'à partir des années 1970 que le problème de l'action potentielle des activités humaines sur le climat commence à préoccuper la communauté scientifique internationale qui s'est alors rapidement organisée. Dès 1979, l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) met sur les rails le Programme Mondial de Recherche sur le Climat (PMRC). En 1986, le comité international qui regroupe l'ensemble des organisations scientifiques, conscient des interactions fortes qui existent entre climat et environnement, lance un programme ambitieux dédié à l'étude de la géosphère et de la biosphère (Programme International Geosphère-Biosphère). Les laboratoires francais ont participé aux deux programmes internationaux.

Même si l'existence d'un lien entre activités humaines et réchauffement climatique ne repose alors que sur les prédictions de modèles assez rudimentaires, les scientifiques sont déjà convaincus de la nécessité d'établir un diagnostic vis-à-vis du rôle potentiel des activités humaines sur le climat. C'est l'objectif qu'ils assignent au GIEC (le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat plus connu sous son sigle IPCC : International Panel on Climate Change), créé en 1988 sous les auspices conjoints de deux organisations dépendant de l'ONU, le PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) et l'OMM.

Dès le départ, le GIEC s'intéresse à trois volets distincts. Le groupe I traite des éléments scientifiques de l'évolution du climat. Le groupe II est en charge d'en examiner les conséquences et d'analyser la vulnérabilité au changement climatique et les mesures d'adaptation. Le groupe III s'intéresse aux mesures d'atténuation.

A ce jour, trois rapports complets ont été publiés, le premier en 1990, le second en 1995 et le troisième en 2001. La sortie du quatrième rapport, en cours de rédaction, est prévue pour l'automne 2007.

Chaque rapport individuel est divisé en chapitres dont la première rédaction est confiée à une équipe d'une dizaine de chercheurs de différents pays. Pour accomplir cette tâche, chaque rédacteur sollicite des contributions de chercheurs impliqués dans le domaine concerné. A partir de ces très volumineux rapports (près d'un millier de pages) sont rédigés des résumés d'une cinquantaine de pages puis les « Résumés pour décideurs » beaucoup plus courts et écrits de facon très accessible. Le tout est complété d'un rapport de synthèse. Une fois rédigés, ces différents documents recoivent les commentaires de la communauté scientifique (re-lecteurs) et ceux des représentants des instances gouvernementales. Le processus de rédaction et de relecture prend, à chaque fois, plus de deux ans pour que soit proposé aux gouvernements un texte qui ait l'approbation de la communauté scientifique qui participe largement à ce processus.

A titre d'exemple, plus de 1000 scientifiques ont participé au dernier rapport du groupe I comme rédacteurs (122, sélectionnés parmi un grand de nombre de candidats proposés par les gouvernements), contributeurs (515), examinateurs (420) ou éditeurs (21). Les commentaires provenant de différentes sources (communauté scientifique, instances gouvernementales mais aussi organisations non gouvernementales) sont pris en compte par les rédacteurs et les textes sont amendés en conséquence. Vient alors la dernière étape avant publication, celle de l'approbation par les gouvernements représentés au GIEC (une centaine de pays). Les « Résumés pour Décideurs » sont discutés ligne à ligne par les délégués de ces différents pays et approuvés, après modifications éventuelles au cours de réunions auxquelles peuvent assister, au titre d'observateurs, des représentants d'organisations non gouvernementales. La règle est celle du consensus. La participation francaise est importante, 14 scientifiques font partie du groupe de travail n°I.

La prédiction du réchauffement climatique lié aux activités humaines repose sur une hiérarchie de modèles, des plus simples aux plus complexes : les modèles couplés océan-atmosphère qui permettent d'en prévoir la répartition géographique et les caractéristiques. C'est à partir de cette approche de modélisation que le dernier rapport du GIEC (2001) prédit à l'horizon 2100 un réchauffement moyen compris entre 1,4 et 5,8 °C. L'amplitude du réchauffement dépend à la fois du scénario d'émission des gaz à effet de serre et de la nature des modèles.

Le 4ème rapport est l'objet d'un effort de modélisation sans précédent largement basé sur l'utilisation de modèles couplés. Il s'agit d'un effort concerté dans le cadre du GIEC qui recommande l'utilisation d'un nombre limité de scénarios. Les simulations doivent être réalisées au printemps 2005 pour pouvoir être intégrées au prochain rapport à paraître en 2007. Les modèles de l'IPSL (auxquels participent le LMD(1), le LOCEAN(2) et le LSCE(3)) et du CNRM ont contribué à cet exercice.

Notes

- Laboratoire de météorologie dynamique (CNRS - Ecole polytechnique - Université Pierre et Marie Curie - Ecole Normale supérieure)

- Laboratoire d'océanographie et du climat : expérimentations et approches numériques (Université Pierre et Marie Curie, CNRS, Musée national d'histoire naturelle, Institut de recherche pour le développement)

- Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (CEA/CNRS)

Pour en savoir plus

Les simulations de scénarios climatiques sont au nombre de 11.

Les scénarios de base

- Reproduire et comprendre le climat du XIXe et du XXe siècles

- Le premier scénario, dit de référence, est une simulation non perturbée du climat du milieu du XIXe siècle, correspondant à des conditions proches du pré-industriel.

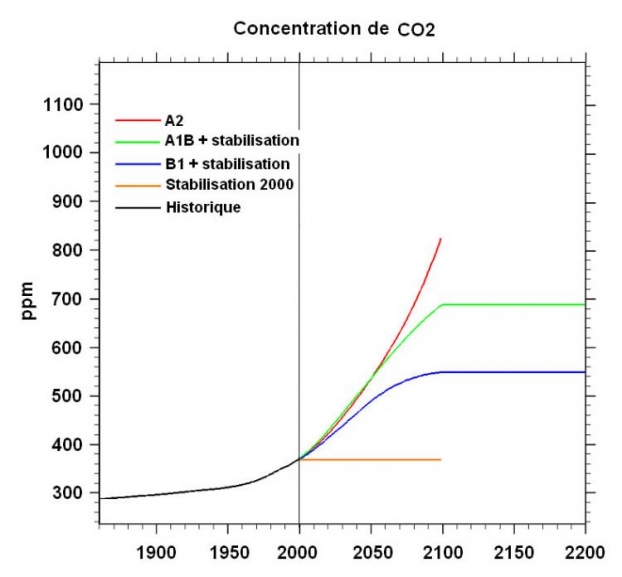

- Le deuxième scénario correspond à l'évolution du climat au cours du XXe siècle (ci-dessus, la courbe noire représente la concentration de CO2 mesurée dans l'atmosphère de 1860 à 2000). Ce scénario est destiné à comprendre comment les différents facteurs (gaz à effet de serre, aérosols sulfatés, modification de la constante solaire et volcanisme) ont contribué à l'évolution du climat sur cette période. Il servira de support aux études de détection du changement climatique dans les observations récentes et à la détermination de la part des évolutions attribuable aux activités humaines.

- Simuler le climat du XXIe siècle selon divers scénarios

Les autres scénarios correspondent à des projections pour le XXIe siècle ou au-delà. Trois simulations sont associées à différents scénarios d'évolution des gaz à effet de serre et des aérosols sulfatés au cours du XXIe siècle. Ces scénarios (définis par le GIEC) sont basés sur différents types d'évolution privilégiant une croissance démographique et économique rapide (scénarios A) ou des préoccupations environnementales (scénarios B) avec (type 1) ou sans (type 2) transferts de technologie. Ces scénarios sont identiques à ceux qui étaient présentés dans le précédent rapport du GIEC.- Le scénario A2 est le plus pessimiste des scénarios proposés et simule la situation qu'il adviendrait si aucune mesure n'était prise pour restreindre les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce scénario la concentration en CO2 en 2100 est de 840 ppm (ci-dessus, courbe rouge).

- Le scénario B1 est plus optimiste, avec une concentration en CO2 en 2100 de 550 ppm (ci-dessus, courbe bleue).

- Dans le scénario A1B la concentration en CO2 en 2100 est de 770 ppm (ci-dessus, courbe verte).

Les scénarios complémentaires

La réalisation de ces scénarios représente un investissement de calcul considérable. Afin de terminer les simulations dans les délais impartis, des arrangements particuliers ont dû être trouvés sur les différents centres de calcul utilisés (centre de calcul de Météo-France à Toulouse, centres du CNRS (IDRIS(1)) et du CEA pour l'IPSL). L'ensemble des scénarios à réaliser représente environ 2000 années simulées, correspondant à 22 600 heures de calcul pour Météo-France et 20 000 heures de calcul pour l'IPSL, étalés sur 8 à 12 mois. Ces simulations permettent de générer sur des grilles tridimensionnelles de l'océan et de l'atmosphère les données nécessaires pour caractériser l'évolution du climat au cours du temps. Cela représente 13 Teraoctets(2) (To) de données pour Météo-France et 25 To de données pour l'IPSL. Les résultats ont été mis en forme et envoyés dans une base de données internationale localisée à Livermore (USA), d'où elles sont extraites pour être analysées par des chercheurs du monde entier.

Notes

- Institut du Développement et des Ressources en Information Scientifique - CNRS

- 1 To = 1000 Go

Les premiers résultats obtenus avec l'ensemble des modèles ayant participé au même exercice suggèrent qu'il est illusoire de s'attendre à une réduction des incertitudes des projections climatiques. Pourtant, globalement, les modèles ont été améliorés depuis le précédent exercice. La complexité du système climatique (banquise, rôle des grands fleuves, ...) est mieux représentée. La raison de ce paradoxe et de cette incertitude tient à la complexité des différentes rétroactions qui se produisent dans le système climatique et la difficulté de la représenter dans les modèles.

Les deux modèles francais ont un comportement satisfaisant vis à vis de nombreux critères climatologiques et une sensibilité (augmentation de température pour un scénario donné) légèrement plus forte que la moyenne des autres modèles.

Les températures

Scénario avec émissions élevées (A2)

Malgré les nombreuses différences concernant la représentation des caractéristiques de la circulation de l'atmosphère et de ses couplages avec la circulation océanique, les surfaces continentales et la glace de mer, les deux modèles simulent un réchauffement planétaire moyen similaire de 4°C en 2100 pour le scénario le plus pessimiste.

Ces cartes montrent bien que la réponse du système climatique n'est pas uniforme à l'échelle du globe. Les deux modèles s'accordent sur les grandes structures du réchauffement climatique. Les régions continentales de l'hémisphère nord et les régions arctiques se réchauffement plus que la moyenne du globe. Les deux modèles suggèrent un réchauffement supérieur à 5°C dans ces régions. L'hémisphère sud a un réchauffement moins marqué et il n'y a pratiquement aucun changement dans les régions du courant circumpolaire. Les deux modèles présentent une zone de température légèrement plus froide (ou sans changement notable) dans Atlantique nord. Le faible refroidissement de ces régions provient de modifications de la circulation océanique. Cet effet est plus marqué dans le modèle du CNRM que dans le modèle de l'IPSL.

Les résultats indiquent pour ce scénario un réchauffement marqué sur l'Europe et l'Eurasie d'environ 3 à 5 degrés suivant la zone. Néanmoins, les estimations entre les deux modèles varient d'environ 1°C à 2°C. Seules la confrontation des résultats de plusieurs modèles et l'analyse détaillée des causes conduisant à ces différences peuvent permettre d'affiner les estimations à l'échelle de ces grandes régions. On peut aussi noter que le réchauffement simulé dans les régions sèches s'étendant de l'Afrique au nord de l'Inde est relativement marqué (environ 4°C) pour les deux modèles, et plus fort que les résultats obtenus pour le rapport de 2001.

Scénario avec émissions faibles (B1)

Pour un même modèle, les caractéristiques du réchauffement ont environ les mêmes structures, mais une amplitude moindre pour le scénario B1. La différence entre les deux scénarios est d'environ 2°C sur la région européenne. Les différences d'amplitude à l'échelle des grandes régions climatiques sont plus marquées pour ce scénario, ce qui se traduit par une différence de l'ordre de 0.4 °C à l'échelle planétaire. Les analyses permettront de déterminer les origines de ces différences et si les processus ou les phénomènes climatiques les plus affectés sont le même dans ce scénario par rapport au scénario fort.

Les précipitations

Scénario avec émissions élevées (A2)

Scénario avec émissions faibles (B1)

Comme pour les cartes de changements de température, de grandes tendances se dégagent des cartes de changement de précipitation. Les régions du globe aujourd'hui sèches tendent à s'assécher et les régions humides à s'humidifier. L'augmentation des précipitations est la plus marquée dans les régions tropicales. L'aridification est plus marquée dans les régions subtropicales. Les deux modèles s'accordent pour prévoir une aridification des régions méditerranéennes et une humidification des régions plus nordiques (Europe du nord). Les résultats des deux modèles sont plus comparables pour le scénario A2 que pour le scénario B1, en particulier sur l'Amérique du nord. Alors que le réchauffement des régions africaines présente de nombreuses analogies entre les deux modèles, les changements de précipitations sont très différents. La plus grande disparité sur l'amplitude et la répartition géographique des précipitations provient du caractère de très petite échelle des nuages et de la pluie, qu'il est difficile de représenter correctement dans les modèles de grande échelle, malgré les progrès notables réalisés ces dernières années.

On note dans ce contexte que la France semble être dans une position particulière à la limite de deux zones climatiques, le sud de la France pouvant être affecté par plus d'aridité comme l'ensemble du bassin méditerranéen même si l'on n'est pas en mesure de connaître l'extension ni l'amplitude du phénomène précisément. C'est la raison pour laquelle certaines travaux de modélisation consiste à examiner plus précisément le bassin méditerranéen.

La répartition des changements de température ou de précipitation est très comparable à très grande échelle d'espace (tropiques, moyennes et hautes latitudes, continents par rapport aux océans). Cependant, à l'échelle d'une région particulière de la planète (comme l'Atlantique Nord ou les régions de mousson), les différences sont notables. Cela montre l'intérêt d'utiliser plusieurs modèles dont les comportements sont différents à ces échelles. Une analyse approfondie de l'origine des différences permettra de mieux appréhender la question des incertitudes.

Pour analyser ces simulations, les chercheurs du CNRM, du CERFACS, de l'IPSL et d'autres laboratoires du CNRS comme le LGGE(1), se sont ralliés sous la bannière du projet ESCRIME (Etude des scénarios climatiques réalisés par l'IPSL et du CNRM). Dans les mois à venir, les nombreux projets d'analyses donneront une bonne image de notre capacité à modéliser le changement climatique (tendance et changement de variabilité). Dans le cadre du projet ESCRIME, un appel a également été lancé pour que d'autres équipes françaises analysent les résultats produits par le CNRM et l'IPSL. Une quinzaine de projets a d'ores et déjà été soumise dont 4 devraient contribuer directement au quatrième rapport du GIEC. Sans être exhaustif, les thématiques abordées concernent en particulier l'étude du rôle des nuages, l'étude des connexions entre les tropiques et nos latitudes, l'étude des régions de mousson, celle des régions australes ou encore l'influence du changement climatique sur les événements extrêmes.

En conclusion, l'activité autour des simulations de scénario climatique qui seront analysées dans le 4ème rapport du GIEC, représente un véritable saut qualitatif par rapport à l'exercice précédent. Ce saut se mesure par le nombre de modèles participants, le nombre d'heures de calcul investi, la taille de la base de données et l'investissement de la communauté scientifique qui va analyser les résultats de ces simulations. Les résultats qui seront présentés dans le quatrième rapport du GIEC porteront sur les grandes tendances du changement climatique, l'analyse des différents facteurs affectant la sensibilité climatique, mais aussi sur une meilleure appréhension du climat aux échelles régionales et un intérêt accru pour la caractérisation des événements extrêmes. La part prise par la communauté scientifique française est aujourd'hui très significative mais cet effort ne pourra être maintenu à l'avenir sans un important investissement notamment en moyens de calcul scientifique ou sans un accès aux machines les plus performantes.

Notes

- LGGE : CNRS/Université de Grenoble I

![Evolution de la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère en ppm pour les différents scénarios de base du GIEC.[...] Evolution de la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère en ppm pour les différents scénarios de base du GIEC.[...]](/sites/institut_insu/files/styles/top_left/public/gallery_image/b1249_0.jpg?itok=hKzE5hBR)