Un nouvel outil pour détecter l’ADN invisible

Des paléogénéticiens, des biologistes et des géologues du CNRS, de l’ENS de Lyon et de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont élaboré un nouvel outil permettant la détection de séquences d’ADN trop dégradées pour être étudiées via les méthodes biochimiques classiques (PCR). Cette approche est fondée sur la spectroscopie Raman. Menés par la plateforme PALGENE, l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon et le Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement, ces travaux interdisciplinaires ouvrent de nouvelles opportunités dans de nombreux domaines. L’analyse des échantillons d’ADN qui étaient jusque-là trop altérés pourrait être utile aussi bien dans le domaine médico-légal que pour l’étude de l’ADN ancien en archéologie et en paléontologie. Des applications dans le domaine médical sont également envisageables, en cancérologie notamment, pour diagnostiquer des mutations spécifiques de l’ADN.

Des paléogénéticiens, des biologistes et des géologues du CNRS, de l’ENS de Lyon et de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont élaboré un nouvel outil permettant la détection de séquences d’ADN trop dégradées pour être étudiées via les méthodes biochimiques classiques (PCR). Cette approche est fondée sur la spectroscopie Raman. Menés par la plateforme PALGENE, l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon et le Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement, ces travaux interdisciplinaires ouvrent de nouvelles opportunités dans de nombreux domaines. L’analyse des échantillons d’ADN qui étaient jusque-là trop altérés pourrait être utile aussi bien dans le domaine médico-légal que pour l’étude de l’ADN ancien en archéologie et en paléontologie. Des applications dans le domaine médical sont également envisageables, en cancérologie notamment, pour diagnostiquer des mutations spécifiques de l’ADN.

Des petites quantités d’ADN peuvent subsister après la mort d’un organisme. Ainsi cet ADN peut être extrait de substrats organiques anciens (ossements, dents, bois, peaux, sédiments...) pour obtenir des informations génétiques, par exemple sur les espèces d’origine présente dans ces substrats. L’étude de l’ADN ancien - la paléogénétique- a conduit à des découvertes passionnantes en particulier grâce aux méthodes classiques d’amplification enzymatique comme la PCR (réaction de polymérisations enchainées). Cependant, il n’est pas rare qu’un échantillon d’ADN ancien ne réponde pas aux méthodes biochimiques classiques. L’échec de l’amplification enzymatique s’explique souvent par un niveau de dégradation de l’ADN trop important, qui bloque la progression de l’enzyme polymérase. En effet l’ADN ancien n’est pas tout a fait identique à l’ADN du vivant ; il subit selon les conditions de préservation de nombreuses altérations chimiques, il est fragmenté et peut être accompagné de contaminants. La molécule d’ADN peut ainsi devenir réfractaire aux méthodes classiques de détection enzymatique. Il devient alors difficile de l’étudier sans faire appel à des méthodes enzymatiques de réparation parfois longues et onéreuses, sans garantie préalable de la présence de l’ADN recherché. Un outil robuste aux altérations de l’ADN permettrait de diagnostiquer rapidement la présence d’ADN dans un échantillon.

C’est dans cette optique qu’a été développée la méthode d’hybridation/SERRS présentée dans le journal PlosOne. Fondée sur la spectroscopie vibrationnelle Raman, plus précisément le SERRS (Surface Enhanced Resonant Raman Spectroscopy), cette approche biophysique permet la détection de séquences d’ADN double-brin pour une espèce donnée. Dans cette étude, une séquence d’ADN de chamois Rupicapra rupicapra, comportant des degrés d’altération variables a été utilisée. Alors que les molécules les plus dégradées n’ont pas été amplifiées par PCR, elles ont été détectées avec succès par SERRS. Ces résultats montrent qu’il est ainsi possible d’accéder a de l’ADN qui présente un degré de dégradation élevé sans avoir recours a une méthode enzymatique. Élaboré par des paléogénéticiens du laboratoire PALGENE, des biologistes de l’Institut de Génomique Fonctionnelle (IGFL) et des géologues du Laboratoire de Géologie (LGL) à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, ce projet interdisciplinaire ouvre de nouvelles opportunités dans de nombreux domaines. La détection de l’ADN par une méthode totalement non-enzymatique ouvre la voie à l’analyse de nombreux échantillons qui jusqu’alors étaient trop dégradés. Des applications dans le domaine médical peuvent également être envisagées, en cancérologie notamment, ou l’approche hybridation/SERRS pourrait être appliquée comme outil de diagnostic de mutations spécifiques de l'ADN.

Sources

Detection of DNA sequences refractory to PCR amplification using a biophysical SERRS assay (Surface Enhanced Resonant Raman Spectroscopy) par C. Feuillie, M.M. Merheb, B. Gillet, G. Montagnac, I. Daniel et C. Hänni publié dans Plos One le 12 décembre 2014

Contacts

Catherine Hänni, PALGENE, plateforme nationale de paléogénétique (CNRS / ENS de Lyon) et Laboratoire d'écologie alpine (CNRS / Université Joseph Fourier / Université de Savoie)

Tel : 06 13 84 27 45

Email : catherine.hanni@ens-lyon.fr

Isabelle Daniel, Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement (CNRS / Université Claude Bernard Lyon 1 / ENS de Lyon)

T 04 72 43 27 35 / 04 72 72 86 98

Email : isabelle.daniel@univ-lyon1.fr

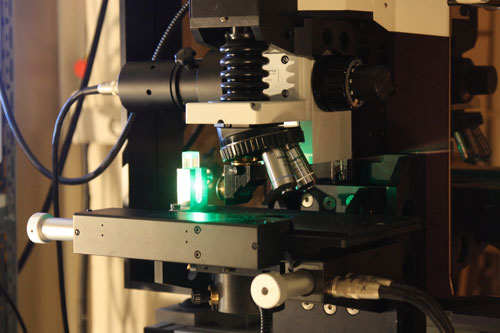

![Un échantillon d'ADN en cours de mesure sur le spectromètre Raman

© LGL - Plateforme Raman INSU[...] Un échantillon d'ADN en cours de mesure sur le spectromètre Raman

© LGL - Plateforme Raman INSU[...]](/sites/institut_insu/files/styles/top_left/public/gallery_image/b087-500.jpg?itok=hi9keLVN)