UPSEN2 (Upwelling du Sénégal 2)

Contexte et objectifs

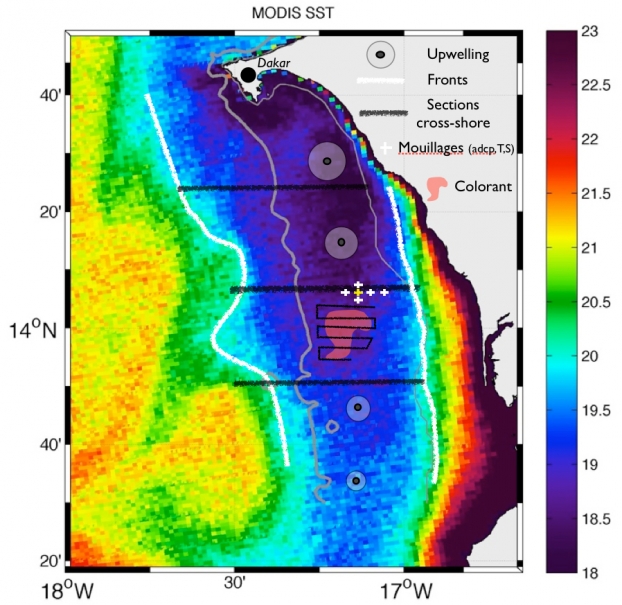

Le projet UPSEN, qui comprend la réalisation de deux campagnes océanographiques (en mars 2012 et février 2013), est une action d’AWA dédiée à l’étude des propriétés physiques et biogéochimiques de la région sud Sénégal. Plus précisément, UPSEN s’intéresse au processus d’upwelling "côtier", et notamment aux mécanismes impliqués dans le positionnement de la cellule de remontée d’eau profonde fréquemment décollée de la côte et aux conséquences biogéochimiques et écosystémiques de ce décollement, notamment du fait d’une plus forte rétention des eaux situées sur le plateau continental interne (partie située la plus près des côtes, à 20-30 m de profondeur).

Une autre campagne, la campagne ECOAO (Écosystèmes de l’Afrique de l’Ouest), suivra la campagne UPSEN2. Complémentaire d’UPSEN2, aux niveaux aussi bien scientifique que logistique, ECOAO sera dédiée à des estimations de la composition et la distribution spatiale du zooplancton et des petits pélagiques, par acoustique multifréquence et sonar multifaisceau. L’effort de coordination mené pendant la préparation de ces deux campagnes permettra le partage d’une partie de l’instrumentation ainsi que le maintien, durant ECOAO, des mouillages mis en place par UPSEN2, lesquels seront récupérés par ECOAO en fin de campagne.

Ces deux campagnes ont également un objectif commun et important de formation de jeunes chercheurs d’Afrique de l’Ouest.

Date et lieux

La campagne UPSEN2 se déroulera du 20 février au 3 mars à bord de l’Antéa (bateau IRD) dans les eaux sénégalaises, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar.

Moyens déployés

Les mesures océaniques mises en œuvre durant UPSEN2 combineront des approches eulériennes (mouillages pour la mesure des courants, de la température, de la salinité et des paramètres biogéochimiques), des approches lagrangiennes (lâcher-suivi de bouées dérivantes et de traceurs inertes de type fluoresceine et rhodamine WT), ainsi que des sections à travers le plateau continental (véhicule tracté ondulant). La disposition particulière des ADCP (Acoustic doppler current profiler) avec notamment une figure en carré permettra d’estimer la vitesse verticale du courant au centre du carré, à partir du caractère divergent ou convergent des vitesses horizontales mesurées, l’objectif étant de positionner la branche montante de la cellule d’upwelling.

Pour mener à bien cette mission, l’équipage (13 personnes) et l’équipe scientifique (10 personnes) seront assistés à terre d’un spécialiste de la mesure satellite et d’un collaborateur pour la stratégie de campagne. Les images satellite de température de surface de la mer et de couleur de l’eau devraient aider à cerner les conditions environnementales à l’échelle de la plume d’upwelling, sauf situation de vents de sable, assez fréquente en cette saison.

L’instrumentation utilisée comprendra :

- 6 ADCP 300 et 600 kHz, mouillés sur le plateau sénégalais à des profondeurs de 25 à 35 m dans la zone où se fait la remontée d’eau froide pour des vents d’upwelling soutenus ; les châssis de ces ADCP disposeront de capteurs permettant la mesure en continu de la température ;

- 1 ligne de mouillage équipée de multiples capteurs de température/salinité ;

- 1 ADCP "poisson" tracté, mieux adapté aux petits fonds que l’ADCP de coque de l’Antéa et permettant une mesure des courants le long de la trajectoire du bateau ;

- 1 véhicule tracté ondulant Scanfish équipé de capteurs de température, salinité, fluorescence, turbidité et rhodamine WT ;

- 2 bouées dérivantes avec drogues de sub-surface ;

- des colorants inertes, fluoresceine et rhodamine WT, dont le lâcher et le suivi permettra de déterminer le déplacement et la dispersion de masses d’eaux spécifiques, a priori celles associées à la cellule d’upwelling ;

- 1 lidar pour la mesure des vents atmosphériques entre 100 et 1000 m d’altitude, dont les données, en conjonction avec les mesures de la station météo de l’Antéa et les différentes mesures des stations météo situées dans la zone, devraient aider à mieux comprendre la variabilité, notamment diurne, des vents dans la région ;

- 1 dispositif de collecte de poussières atmosphériques, les poussières sahariennes jouant vraisemblablement un rôle majeur dans l’extrême productivité du système, du fait des apports en métaux trace associés ;

- 1 CTD-rosette qui permettra d’effectuer des prélèvements d’échantillons d’eau pour l’analyse de leur contenu en oxygène, nutriments et phytoplancton et de réaliser des profils de température, salinité, oxygène et fluorescence dans les zones de petit fond où le Scanfish ne pourra pas être déployé.

Soutiens

La campagne UPSEN2 est soutenue par le CNRS-INSU (programme LEFE-IMAGO et prêt de matériel DT-INSU) et par l’AIRD et l’IRD à travers le programme AWA. L’US IMAGO (IRD), le CETSM (Ifremer), le SCRIPPS (USA) et l’entreprise LEOSPHERE apportent également un soutien technique et matériel.

Organismes partenaires

Les partenaires français d’UPSEN2 sont l’IRD, le CNRS-INSU, l’IFREMER, l’UPMC et l’UBO. Les partenaires étrangers sont l’UCAD/ESP/LPAO-SF (Dakar, Sénégal) et l’ISRA/CRODT (Dakar, Sénégal).

Laboratoires français impliqués

LOCEAN/IPSL (Paris), LEMAR/IUEM (Plouzané), LPO/IUEM (Plouzané) et IMAGO (Plouzané).

Responsables

Le chef de mission de la campagne UPSEN2 est Xavier Capet, responsable du projet scientifique associé FUSE (Fonctionnement de la cellule d’upwelling du Sénégal).

![La pêche aux petits poissons pélagiques (sardinelle) est une activité traditionnelle, économiquement très importante pour le Sénégal et les pays voisins. Elle se pratique principalement de manière artisanale à bord de ce type de pirogues jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes. © AWA, P Brehmer[...] La pêche aux petits poissons pélagiques (sardinelle) est une activité traditionnelle, économiquement très importante pour le Sénégal et les pays voisins. Elle se pratique principalement de manière artisanale à bord de ce type de pirogues jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes. © AWA, P Brehmer[...]](/sites/institut_insu/files/styles/top_left/public/gallery_image/pirogues.jpg?itok=8NGSM8KG)