La mission Tonga vous embarque à bord de l'Atalante, navire océanographique français, à la recherche des volcans sous-marins peu profonds pour comprendre et anticiper les conséquences des émanations de fluide sur la vie marine et le climat. L'expédition, dirigée par deux chercheures Sophie Bonnet (océanographe, IRD), Cécile Guieu (océanographe, CNRS), analyse et étudie les conséquences de l'apport d'éléments traces issus de sources hydrothermales peu profondes pour en déterminer l'impact potentiel sur la productivité marine et la pompe biologique à carbone.

L’ampleur et la rapidité du changement climatique auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est inédit. Canicules, sécheresses, inondations … Nous en subissons déjà les effets au quotidien. Ses impacts s’accentueront, au moins, jusqu'en 2050 et toutes les régions d'Europe seront concernées. S’appuyant sur les résultats des dernières études disponibles, et notamment sur le 6ème rapport du GIEC, ce film d'animation réalisé par des scientifiques dans le cadre du projet européen EUCP* a pour objectif de présenter au grand public les évolutions du climat de l’Europe attendu en 2050. Les chercheurs expliquent de manière très vulgarisée les variations de températures et de précipitations ainsi que les événements climatiques extrêmes auxquels les européens devront faire face. Ce film donne des clés pour comprendre comment le climat va remodeler nos paysages et nos modes de vie au cours des décennies à venir. … et nous permettre de mieux anticiper la nécessaire adaptation des sociétés humaines face à ce changement climatique en partie inéluctable.

Cette série de 10 épisodes nous plonge au cœur des analyses sur les causes et manifestations du changement climatique. Découvrez les observations et les expériences scientifiques qui alimentent les travaux du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)

Cet été, les rues de Paris se transforment en laboratoire de mesure du climat grâce au projet PANAME 2022. L'occasion pour les chercheurs de collecter des données météorologiques et de mieux comprendre un phénomène qui échappe aux outils de mesure classiques : l'îlot de chaleur urbain. Évolution de la qualité de l’air en zone urbaine et péri-urbaine, impact du changement climatique sur les villes, contributions des villes aux émissions de gaz à effet de serre, effets des milieux urbains sur les phénomènes météorologiques extrêmes, ou encore liens entre ville et santé de ses habitants … Ce sont tous ces aspects que vont scruter les dix projets scientifiques réunis au sein de l’initiative Paname 2022. Cet ensemble de campagnes, qui battent leur plein à l’été 2022 à Paris et alentours, rassemble des scientifiques et des laboratoires du CNRS, de Météo-France, de l’Université Paris-Est Créteil, de Sorbonne Université, de l’Institut polytechnique de Paris, de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, d’INRAE, de LigAir et d’Airparif.

Les déchets plastiques rejetés dans les océans se dégradent en se fragmentant en morceaux toujours plus petits. Si la masse de microplastiques présente sous les mers est estimée à 5000 milliards de tonnes, la quantité de nanoplastiques reste elle encore inconnue. Des chercheurs ont donc effectué des prélèvements en Méditerranée pour l'évaluer. Par un procédé d'ultrafiltration, ils concentrent l'eau de mer puis utilisent la caractérisation par diffusion dynamique de la lumière pour repérer les nanoparticules dans le liquide. Ils distinguent ensuite les nanoparticules naturelles des nanoplastiques par spectrométrie de masse. Ces nanoplastiques représentent un danger de pollution considérable car ils peuvent intervenir tôt dans la chaîne alimentaire

Environ 27% des côtes françaises métropolitaines sont en érosion. La vulnérabilité de ces zones, qui s'accroît au fil du temps, est devenue particulièrement importante ces dernières années. Avec une partie croissante de la population française et mondiale, qui vit sur le littoral ou à moins de 25 km, de nouvelles problématiques se posent. Pas simplement des problèmes d'érosion, de recul des côtes, mais aussi des questions sociétales majeures.

La France compte trois types d'environnements littoraux : les estuaires, les falaises et les plages de sable. La morphologie de ces environnements étant extrêmement différente, les processus qui sont à l'origine de leur évolution et de leur érosion, sont également divers. Dans les années 70, des protections en dur ont été installées pour fixer le trait de côte, mais ces installations n'ont pas toujours été efficaces et ont parfois déplacé le problème ailleurs. Aujourd'hui, d'autres techniques plus souples sont envisagées et d'autres technologies sont testées. C'est ce qu'étudient des dizaines de chercheurs d'organismes différents, dont le CNRS, le BRGM, le CNES et le SHOM. A l'aide d'outils et d'approches complémentaires, ils tentent de caractériser et de comprendre les mécanismes qui régissent l'évolution de la limite territoriale qu'est le trait de côte, observée sur le long terme. Devant les risques et les enjeux actuels, les chercheurs échangent avec les élus et la population pour trouver la réponse la mieux adaptée à la complexité des phénomènes et à leurs particularités locales.

Chaque année, les activités humaines rejettent plus de dix milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, or ce gaz est en grande partie responsable du réchauffement de la planète. Une part importante de ce CO2 est naturellement capturée par les océans, la végétation et le sol.

Les scientifiques du CNRS étudient le phénomène des puits naturels de carbone afin de comprendre leur fonctionnement et de tenter d'augmenter leur capacité de stockage. Ces études permettent également de développer des solutions pour les protéger sur le long terme, car ils sont eux aussi affectés par le réchauffement climatique. D'autres travaux de recherche s'orientent vers la création de puits artificiels.

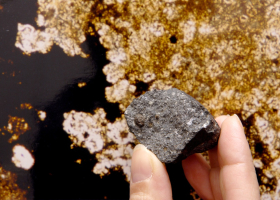

Et si, contrairement à ce que l'on pensait, l'eau avait toujours été présente sur Terre ? C'est la théorie de deux cosmochimistes du CNRS, Laurette Piani et Yves Marrocchi, dont l'article publié en août 2020 dans la revue Science a fait sensation. En étudiant les chondrites à enstatite, minéraux très proches des météorites qui ont composé la Terre, ils se sont aperçus que notre planète, dès sa naissance, aurait possédé tous les éléments nécessaires pour créer de l'eau. Une découverte qui pourrait avoir un impact important sur notre compréhension de l'apparition de la vie et la formation du système solaire.

Même sans pluie pendant l’été, les rivières coulent et les zones humides persistent. L’eau douce que l’on voit ne représente que 5% de l’eau douce liquide à la surface de la terre et le reste voyage sous nos pieds. Alors que tout le monde s’accorde à dire que cette ressource souterraine est précieuse et qu’elle doit être protégée, où en sommes-nous des connaissances sur cet environnement invisible ? Que sait-on de la vitesse des écoulements, des chemins empruntés, de la profondeur atteinte, des interactions entre l’eau, les roches et les bactéries en profondeur ou des interactions avec les réseaux de surface ? Essentielles pour évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, ces questions se heurtent à la difficulté d’observer ce milieu inaccessible. Pour faire face à ce défi, les chercheurs ont, au fil du temps, développé des outils toujours plus innovants afin d’imager le milieu souterrain pour mieux le comprendre. L’objectif de ce projet est, par le biais d’une vidéo, de rendre visible au grand public un milieu qui leur est invisible et pourtant essentiel. La vidéo proposée immergera le spectateur dans les eaux souterraines, à la fois par les moyens directs et les moyens indirects dont on dispose. L’enjeu est de montrer au spectateur que les informations directes obtenues au niveau des sources ou des forages ne sont qu’une visualisation locale qui ne permet pas de rendre compte de la très grande hétérogénéité et donc complexité du milieu souterrain. C’est pourquoi les chercheurs développent des méthodes indirectes et plus intégratives. Avec les yeux nouveaux que nous offrent les détecteurs géophysiques, le spectateur observera les signaux gravitationnels, sismiques ou électromagnétiques des eaux souterraines. Avec des sens nouveaux que nous offrent les analyseurs chimiques, le spectateur détectera sa température, sa composition et son âge. L’interprétation et la modélisation de l’ensemble de ces résultats offrent une représentation, à différentes échelles, de l’eau qui se trouve sous nos pieds. Bien que des zones d’ombre subsistent, notre vision de l’histoire de l’eau dans le monde souterrain s’éclaircit et nous réserve bien des surprises.

À cause du réchauffement climatique, le glacier d’Argentière, dans le massif du Mont-Blanc, perd environ un mètre d’épaisseur chaque année depuis trente ans. Pour comprendre la dynamique complexe de ce géant de 19 km2, plus de cent capteurs viennent d’être installés au-dessous du glacier et à sa surface. Dans ce reportage publié en partenariat avec Le Monde, partez en expédition avec les scientifiques qui vont faire du glacier d’Argentière, l’espace d’un mois, le glacier le plus instrumenté du monde.

Alors que la fonte des glaces s'intensifie et que les glaciers s'érodent année après année, menaçant d'accélérer la montée des eaux, des chercheurs du CNRS ont placé le glacier d'Argentière (Alpes) “sur écoute” grâce à une méthode originale, pour mieux comprendre et mesurer ses mouvements.

Au Botswana, le Delta de l’Okavango est un véritable havre de paix pour de nombreux animaux sauvages : éléphants, girafes ou encore hippopotames. C’est également une zone d’étude très riche pour les scientifiques. Des géologues français de Géosciences Rennes s’y rendent régulièrement pour étudier la tectonique, l’hydrologie ou encore la sédimentologie de ce lieu. Ils réalisent de nombreuses manipulations dans ce cadre exceptionnel.