Le satellite SWOT révèle les propriétés des vagues extrêmes

Le satellite franco-américain SWOT vient d'établir un nouveau record : 19,7 mètres, la plus grande hauteur de vague jamais mesurée dans l’océan. Surtout, sa capacité unique à cartographier finement l'océan permet de reconstituer les propriétés des vagues au cœur même des tempêtes, là où aucun instrument ne passe jamais. Une avancée majeure pour comprendre les phénomènes extrêmes et améliorer la sécurité en mer.

Des vagues extrêmes insaisissables

Les vagues océaniques les plus spectaculaires naissent dans des conditions très particulières : lorsque les vents les plus forts d'une tempête se déplacent exactement à la même vitesse que les vagues elles-mêmes. Cette synchronisation permet aux vagues de croître en hauteur et en longueur pendant plusieurs heures, concentrant une énergie phénoménale dans une zone de moins de 300 km de diamètre. Puis cette énergie se disperse progressivement sous forme de houle à travers tout l'océan.

Une équipe internationale menée par des chercheurs CNRS Terre & Univers (voir encadré) a catalogué et classé toutes les tempêtes mondiales depuis 1991 en fonction de leurs vagues maximales. Si les modèles de prévision météo prédisent des hauteurs atteignant 23 mètres au large, les satellites altimétriques qui se sont succédé depuis 1992 n'ont jamais dépassé 18,5 mètres. La raison ? Ces instruments ne couvrent qu'une très petite portion de l'océan et passent systématiquement à côté des zones les plus extrêmes des tempêtes, qui ne durent que quelques heures.

SWOT : voir l'invisible

Le satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography), lancé en décembre 2022, change la donne. Au-delà de la simple mesure de hauteur des altimètres classiques, SWOT cartographie le niveau de la mer avec une résolution inédite de 250 mètres, permettant de « voir » les vagues individuelles et d'en mesurer simultanément la hauteur, la longueur et la direction.

Même lorsqu'il ne survole pas directement le cœur d'une tempête, SWOT capture la houle qui s'en échappe et se propage sur des milliers de kilomètres. Les chercheurs peuvent alors remonter à la source, comme on remonte un fleuve, et reconstituer les propriétés des vagues au moment de leur formation dans la tempête. Le 21 décembre 2024, SWOT est passé exceptionnellement près du cœur de la tempête « Eddie » dans le Pacifique Nord : il a enregistré un nouveau record absolu avec une hauteur significative de 19,7 mètres, soit la plus haute vague jamais mesurée par un satellite depuis le début des observations spatiales en 1991. Cette valeur dépasse aussi tous les enregistrements réalisées par des bouées en mer.

Rares images de mer très grosse, avec des creux de 10 à 12 m dans l'océan Austral, le 9 avril 2018. Avec une hauteur maximale estimée à 12,8 m, cette tempête est la 4170ᵉ du catalogue de tempêtes 1991-2024. © Benoit Stichelbaut

La “cascade d'énergie” révélée

L'analyse de centaines de trajectoires de houle révèle des découvertes majeures. Les houles générées par Eddie ont atteint des longueurs de 400 à 1 600 mètres et ont été observées du Pacifique Nord jusqu'à l'Atlantique tropical. À 5 600 km de la tempête, SWOT a encore détecté des vagues de 1 360 m de longueur (correspondant à une période de 30 secondes) et seulement 6 cm de hauteur, à la limite de sa sensibilité.

La hauteur des vagues décroît très rapidement avec la distance à la tempête, suivant une loi de puissance spectaculaire : proportionnelle à d⁻⁹ (où d est la distance). Ce comportement confirme une théorie formulée en 1962 par le physicien allemand Klaus Hasselmann¹ : les vagues les plus énergétiques transfèrent une partie de leur énergie aux vagues légèrement plus longues par interactions non-linéaires à quatre ondes, créant une véritable « cascade d'énergie » qui permet aux vagues d'atteindre des hauteurs phénoménales. Pour la première fois, cette cascade est observée pour des vagues aussi longues, jusqu'à 1,5 fois la période dominante de la tempête.

Des impacts concrets

Ces découvertes ont conduit les chercheurs à corriger les formes spectrales empiriques utilisées depuis les années 1960 dans tous les modèles de vagues. L'ancienne formulation surestimait d'un facteur 20 l'énergie des vagues les plus longues (entre 1,2 et 1,4 fois la période dominante). Cette mise à jour va permettre d’améliorer les prévisions météorologiques marines et affiner notre connaissance des vagues extrêmes, information cruciale pour la conception des infrastructures en mer et sur les côtes.

Et un aussi un enjeu de sécurité majeur : la houle générée par la tempête Eddie a causé victimes et dégâts considérables du Canada au Pérou, à des milliers de kilomètres de son point d'origine. Ces observations ouvrent par ailleurs de nouvelles perspectives pour interpréter les signaux sismiques générés par les vagues océaniques, enregistrés depuis plus d'un siècle, avec des périodes pouvant atteindre 26 secondes.

Note

¹ Klaus Hasselmann a reçu le Prix Nobel de Physique en 2021 pour ses contributions à la modélisation physique du climat terrestre et à la détection du changement climatique d'origine humaine. Ses travaux sur les interactions non-linéaires entre vagues océaniques, formulés dès 1962, constituent également une contribution majeure à l'océanographie physique.

SWOT, une avancée pour l'observation des océans

Lancé en décembre 2022, le satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) est une mission conjointe de la NASA et du CNES, avec des contributions de l'Agence spatiale canadienne et de l'Agence spatiale britannique.

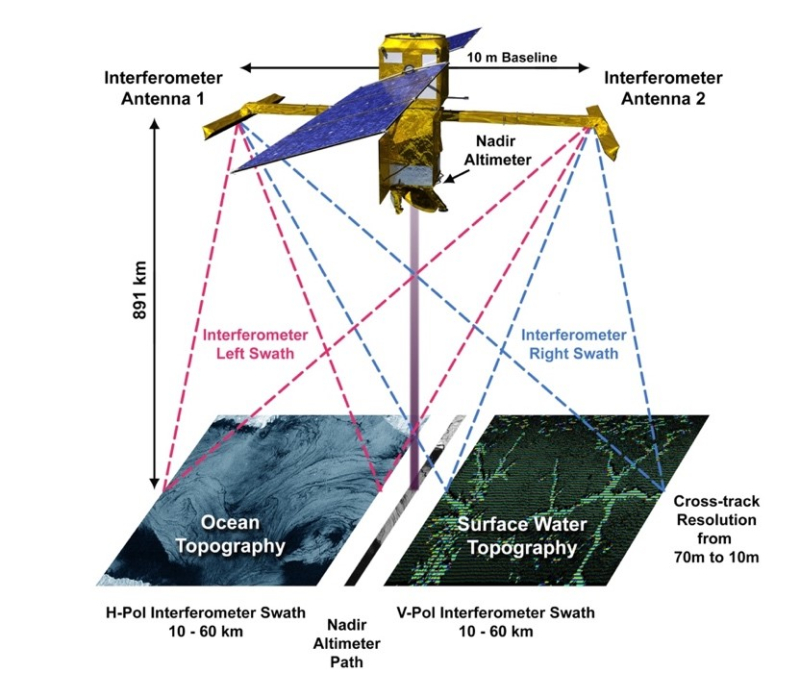

Contrairement aux altimètres classiques qui mesurent la hauteur de la mer le long d'une ligne étroite, SWOT utilise un interféromètre radar qui balaie deux bandes de 50 km de large de chaque côté de sa trajectoire. Cette technique permet de cartographier la surface de l'océan avec une résolution spatiale de 250 m, révélant des structures jamais observées depuis l'espace : tourbillons de quelques kilomètres, courants côtiers, mais aussi vagues individuelles.

Au-delà de l'étude des vagues, SWOT mesure les variations du niveau des lacs, des rivières et des zones humides continentales, fournissant des données cruciales pour la gestion des ressources en eau dans un contexte de changement climatique.

La contribution française est majeure, avec des équipes CNRS fortement impliquées dans la préparation scientifique de la mission (définition des objectifs scientifiques et des instruments), la calibration et validation des mesures, et l'exploitation scientifique des données. Deux des quatre responsables scientifiques de SWOT travaillent dans des laboratoires CNRS. La grande conférence internationale SWOT se tient d'ailleurs à Arcachon en octobre 2025, réunissant toute la communauté mondiale autour des premières découvertes scientifiques de la mission.

Pour en savoir plus sur la mission SWOT :

- https://swot2025.org

- SWOT : un satellite pour cartographier le cycle de l'eau sur Terre (CNRS INSU, 12 décembre 2022)

- SWOT : un satellite pour suivre les eaux terrestres (CNRS Le Journal, 15 décembre 2022)

Laboratoires CNRS impliqués

Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale (LOPS - IUEM)

Tutelles : CNRS / Ifremer / IRD / Université de Bretagne Occidentale

En savoir plus

Ardhuin F., Postec T., Accensi M., Piolle J.-F., Dodet G., Passaro M., De Carlo M., Husson R., Guitton G., Collard F., "Sizing the largest ocean waves using the SWOT mission", Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 2025, Vol. 122, No. 38, e2513381122

DOI : https://doi.org/10.1073/pnas.2513381122